Das Magazin von SOS-Kinderdorf

Wechseln Sie mit uns die Perspektive!

SALTO beschäftigt sich mit gesellschaftsrelevanten Themen.

SALTO stellt Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt.

SALTO liefert starke Meinungen von spannenden Menschen.

SALTO ist für Sie gratis.

Über SALTO

Seit 2016 machen wir bei SOS-Kinderdorf zwei Mal im Jahr ein(en) SALTO. Wir geben in unserem Magazin einem aktuellen gesellschaftspolitischen Schwerpunktthema, das Kinder und Jugendliche betrifft, genug Platz, um es aus allen möglichen Blickwinkeln zu beleuchten.

Dafür fragen wir spannende Menschen an, die sich als Gastautor*innen mit unserem Thema auseinandersetzen, die uns ihr Expert*innenwissen zur Verfügung stellen, oder die uns aus ihrem Alltag berichten.

SALTO informiert, regt zum Nachdenken an, eröffnet neue Perspektiven und stellt nützliche Informationen bereit. Es schärft das Bewusstsein für zukunftsrelevante Themen und tritt für die Verbesserung der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen ein.

Die aktuelle Ausgabe

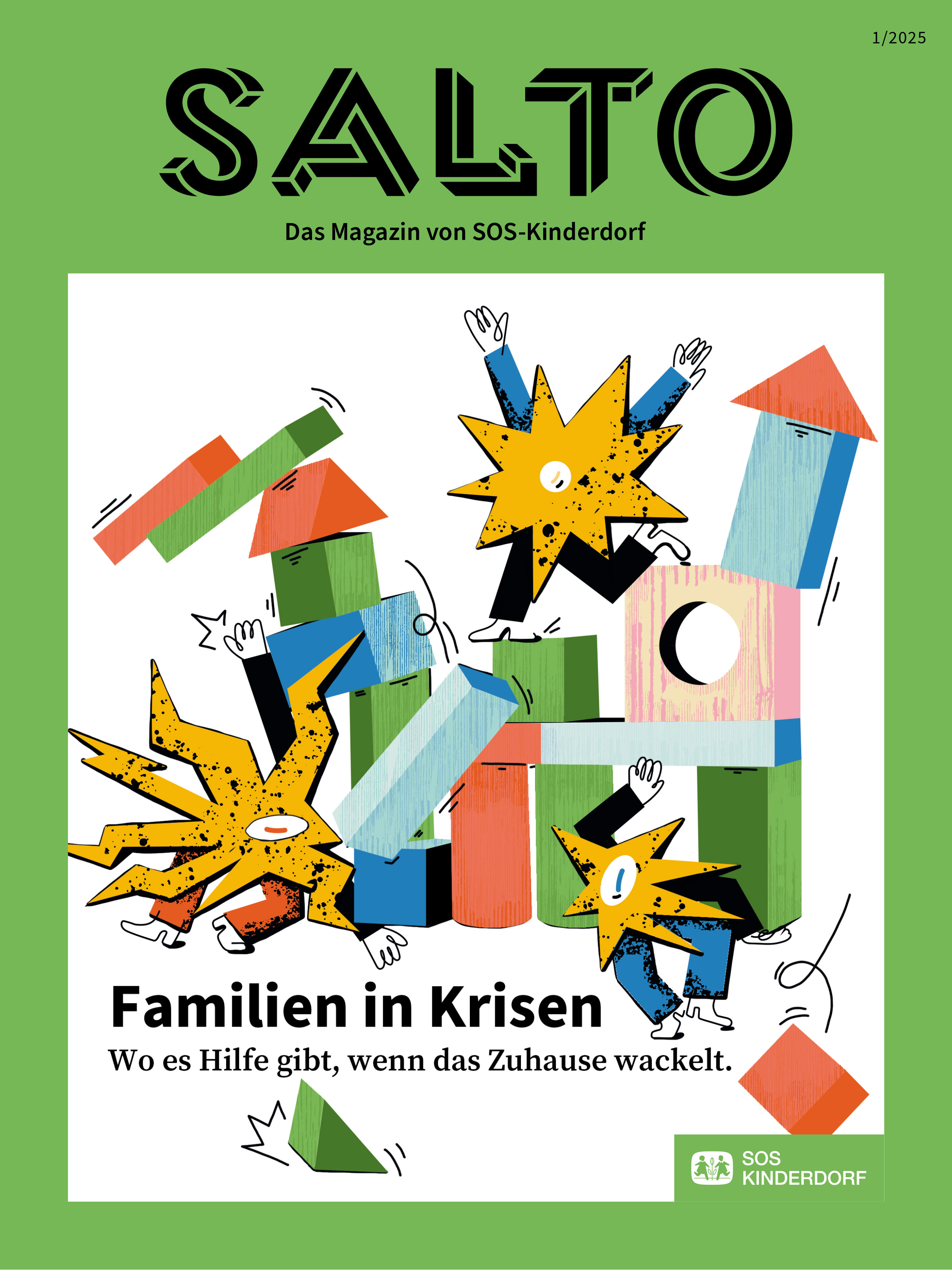

Salto #1/2025

Familien in Krisen

Wo es Hilfe gibt, wenn das Zuhause wackelt.

Alle Familien brauchen manchmal Unterstützung. Die mit kleinen und die mit großen Problemen. Keine Familie ist perfekt, Eltern sind überfordert, Kinder sind genervt. Sich frühzeitig Hilfe zu holen, kann Eskalationen verhindern.

Mit der aktuellen Ausgabe unseres SALTO-Magazins möchten wir dazu beitragen, dass offener über Schwierigkeiten im Familienleben gesprochen wird. Wir lassen Expert*innen und Betroffene zu Wort kommen, erklären die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe und zeigen, wie Hilfe in der Praxis aussieht – und wie mutig es ist, sie anzunehmen.

SALTO Archiv

Finden Sie hier alle bisherigen SALTO-Ausgaben im Überblick. Gerne können Sie einzelne Ausgaben auch nachbestellen.

SALTO #2/24

Über Demokratie und Mitbestimmung.

SALTO #1/24

Warum Kinder in Bewegung bleiben sollten.

SALTO #2/23

Über die schwierige Suche nach dem Selbst.

SALTO #1/23

Ein Heft über schlechte Noten fürs Schulsystem.

SALTO #2/22

Ein Heft über Geld und andere Werte.

SALTO #1/22

Über Gemeinschaft und die Kraft des Kollektivs.

SALTO #1/21

Was junge Menschen in der Pandemie brauchen

SALTO #2/20

Ein Heft über die große Kraft eines kleinen Wortes

SALTO #1/20

Digitale Ausgabe - die größten Baustellen nach Corona

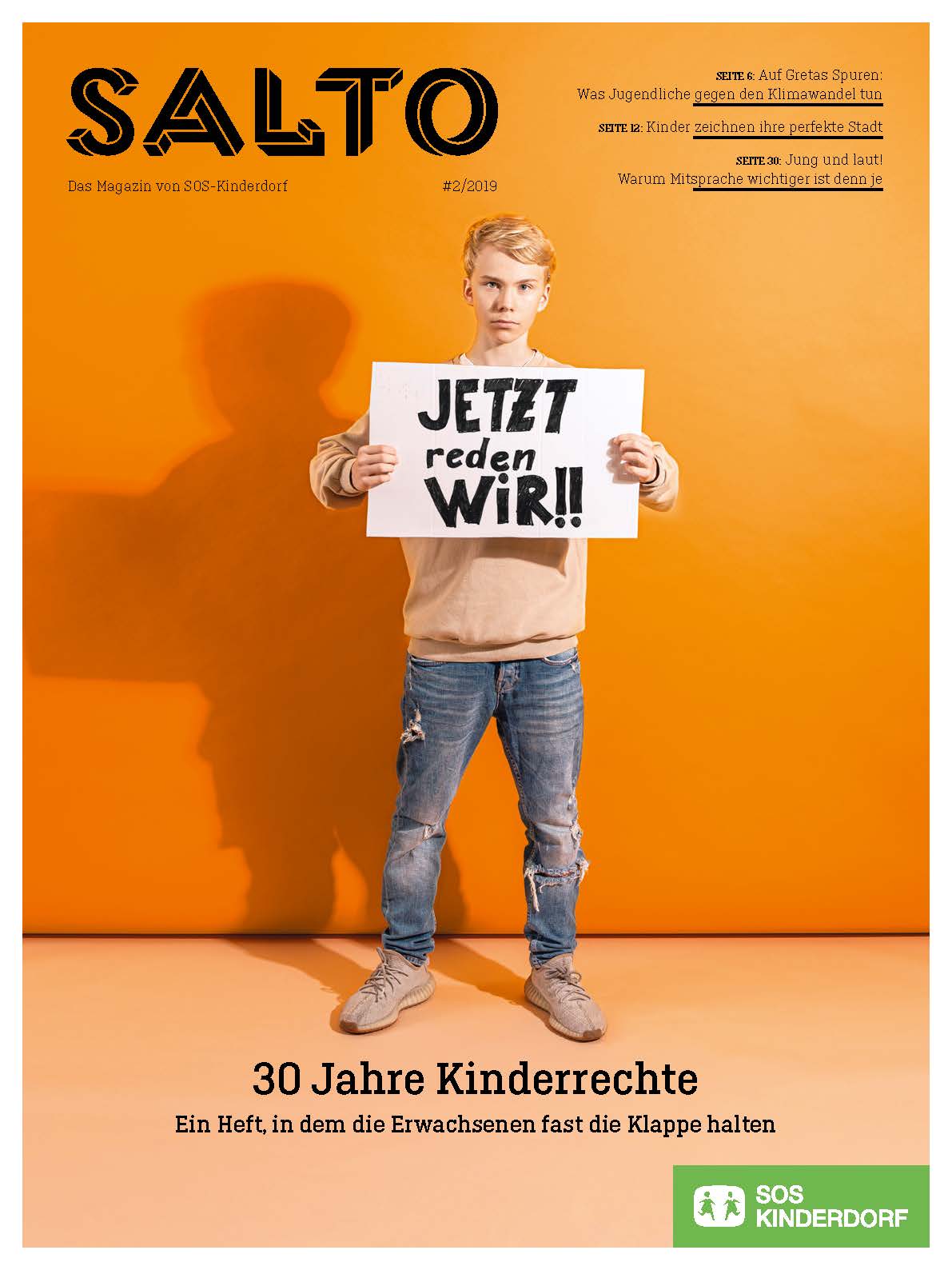

SALTO #2/19

Ein Heft, in dem Erwachsene fast die Klappe halten

SALTO #1/19

Wie gelingt ein unbeschwerter Alltag mit Kindern?

SALTO #1/18

Nur ein Hotdog? In diesem Heft wird aufgeklärt

SALTO #2/17

Wie Digitalisierung die Kindheit auf den Kopf stellt

SALTO #1/17

Über die Höhen und Tiefen des Zusammenlebens

SALTO #2/16

Wie junge Männer ihren Platz im Leben suchen

SALTO #1/16

Wie durch Sport Integration gelingen kann

Schreiben Sie uns!

Wir freuen uns über Ihre Meinung! Schreiben Sie uns Ihren Leserbrief an salto@sos-kinderdorf.at.

(Mit der Einsendung stimmen Sie einer möglichen Veröffentlichung im nächsten Salto-Magazin zu.)

Impressum

Herausgeber/Medieneigentümer

SOS-Kinderdorf Österreich

Stafflerstr. 10a, 6020 Innsbruck

T:+43 512 580 101

E: salto@sos-kinderdorf.at

Rechtsform

SOS-Kinderdorf Österreich ist ein gemeinnütziger Verein und Gründungsmitglied des Dachverbandes SOS-Kinderdorf International. Vereinsregisternr.: 844967029

Vereinszweck

SOS-Kinderdorf ist ein überparteiliches, auf privater Initiative beruhendes Sozialwerk zur Betreuung und Begleitung in Not geratener Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener in SOS-Kinderdorf-Familien, familienähnlichen Gemeinschaften und familienstärkenden Angeboten.

Für den Inhalt verantwortlich

Chefredakteurin

Anna Radl

Chef vom Dienst

Matthias Köb/buero balanka

Redaktion

Theresia Verweyen

Martina Molih

Fabian Graber

Harald Triebnig

Corporate Publishing

buero balanka OG

ArtDirection, Gestaltung

Daniela Bily/be the rhythm studio